开学季到了,今年将有超过一百万本科新生走入民办高校。但在学生报到前,学校仍难放松——去年多所院校报到率不足90%。如上海某学院录取144人,仅19人到校;广东某学院则有近1500名新生放弃。

事实上,在开学季之前漫长的招生期,民办高校早已历经煎熬。广东、广西、黑龙江等地多所院校降分录取或出现缺额——在就业前景不明与高学费压力下,依赖“以学养学”的传统民办高校,因“性价比过低”正面临被淘汰。

相比之下,浙闽巨富虞仁荣、曹德旺、钟睒睒分别创办的新型研究型高校——宁波东方理工、福耀科技大学及筹建中的钱塘大学,总投入至少800亿元。这些学校凭低学费、高奖学金与“更多可能性”吸引优质生源,在多元志愿选择下迎来机会窗口。

录取分数线直逼甚至超过“985”只是开始。若能坚持产教融合、保持师资质量、结合兴趣定制培养方案,这些新型大学或将开辟与传统高校不同的发展路径。中国民办高等教育已进入加速洗牌期。

民办高校招生冷热分化

教育统计显示,2024年民办普通、职业本专科在校生1052万人,占比27%。即每四名学生,就有一名来自民办学校。2025年夏天录取放榜,民办高校招生呈现冷热分化。

在广东,近七成民办本科需补录,不少院校多次征集志愿后仍未招满;广西、云南甚至“四到六次征集”,部分学校即便降分三四十分仍难招满。北方也类似,西安某学院在广西招生,四个物理类专业无人投档。招生办分析主要是“学校知名度低,学费高,对家庭是负担”。

另一边,新型研究型大学不愁生源。宁波东方理工首届计划招生70人,仅限浙江,最低投档分656分,比浙大仅低2分。高考691分的宁波韩同学放弃一众名校,选择东方理工。

西湖大学综评录取的浙江学生多人超670分,该校今年首次在河南、重庆招生:在豫20人满额,最高685分以上;在渝最低669分。

福耀科技大学首届招生50人,面向五省区。录取线超越多所“985”,最高分达683分。例如,江西熊同学考分足入湖北的武大、华科,仍选择福耀科技大学。

如果说冷热分化只是表象,真正重塑格局的,是两股力量:一是传统民办校在生源与就业双重压力下艰难求生,二是闽浙巨富以百亿开路的新型研究型大学,掀起“鲇鱼效应”。

学费依赖催生“高校刺客”

2001年,全国民办高校仅124所,如今已增至829所,占比近四分之一。彼时本科文凭供不应求,民办校乘势扩张。但随着高教普及,仅靠“文凭工厂”定位已难吸引学生。

现实却是:不少学校收费高、质量低。在湖南,有学生交了高额学费,却遭遇课程合班、学时缩水;在广东,有学生吐槽“整学期靠学生轮流上台讲PPT”。当教学简陋、学费昂贵,学校俨然成“收钱发证”机器,生源下滑也就不奇怪。

行业波动加剧困境:专业冷热直接冲击学校生死。土木、学前教育等专业不景气时,不仅学生退学、教师遭裁撤,还传出“大连某学院全员停发工资”。

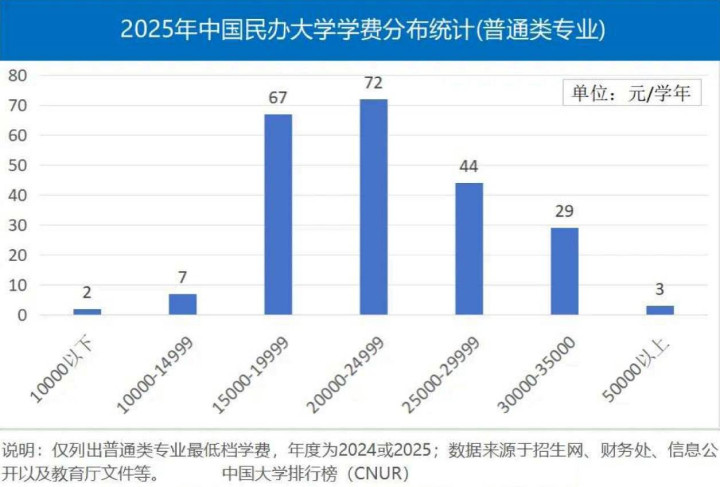

绝大多数民办高校生命线在于学费:学校营收超八成收入来自学生缴费。数据显示,普通专业学费中位数约2.25万元/年,部分艺术类高至5万甚至10万,上海某学院本科四年学费住宿费合计64万元,被称“高校刺客”。

生源减少下,学费上涨几乎成“基本操作”。中国职业教育2024年年报显示,平均学费21564元,比上年上涨12.8%。例如,某家在港上市高教集团财报直言,营收增长来自学生增加与学费上调:普通本科学费由2.8万–4.8万,提高至2.8万–5.8万。

问题是:收费越高,学生对质量期待越强,但监管缺失下,不少学校未兑现承诺。结果就是高收费低回报,进一步劝退考生。于是陷入循环:生源减少→学费上涨→质量未改善→口碑更差→生源更少。

浙闽巨富创建新型大学

传统民办校困在“以学养学”,靠学生缴费维持;新兴研究型大学则走另一条路——“先有资金池,再办学校”。 福耀科技大学、宁波东方理工及筹备中的钱塘大学背后各自“金主”,三所大学合计至少获800亿元资助,办学不再单纯依赖学费。

宁波东方理工投资460亿元,其中宁波市政府出资160亿元,虞仁荣教育基金会300亿元。曹德旺通过河仁慈善基金会投入100亿元,创办福耀科技大学,首年就投8亿元。钟睒睒宣布十年捐赠400亿元筹建钱塘大学。

这种模式直接减轻学生负担。福耀科技大学学费仅5460元/年,住宿1200元,甚至低于不少公办高校;宁波东方理工虽定价9.6万元/年,但为2025级提供四年全额奖学金,几乎无需自费。

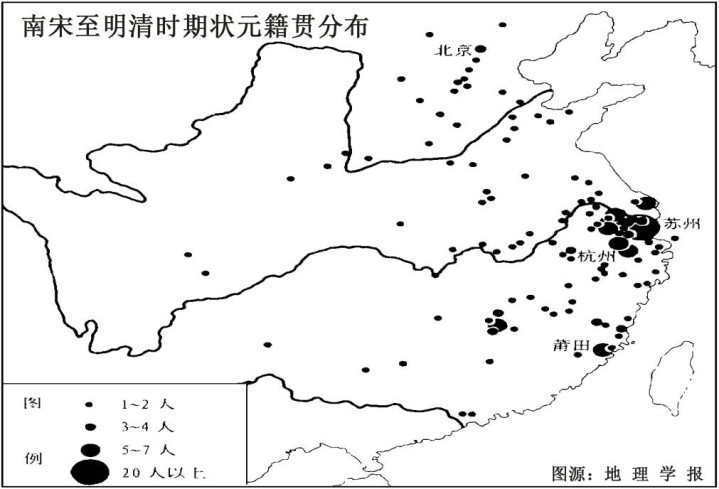

这背后延续的是闽浙商帮的传统:敢拼敢投、重视教育。从科举时代“进士之邦”,到民国侨商“毁家兴学”,再到今日捐资助学,闽浙巨富对教育的执念一脉相承。

福建商贾历来重兴学,厦门大学、华侨大学,都有陈嘉庚印记;宁波乡贤助学同样深厚,船王包玉刚曾捐资2000万美元建宁波大学。虞仁荣在东方理工开工仪式上称,办学是“回报生我养我的土地”。

这些大学愿景更远:曹德旺希望福耀科技大学2035年前对标斯坦福;钟睒睒宣称钱塘大学将“贡献知识、拓宽认知边界”;宁波东方理工力争2050年跻身世界一流。

教育学者熊丙奇认为,如能坚持产教融合、保持高质量师资、结合兴趣培养,上述新型大学将可能走出与传统985完全不同的路径——而这恰是当下多元志愿中的最大机会。

“高性价比”才能留住学生

研究型大学“高起点、小而精”,重视科研;传统民办高校“低分兜底”,重视就业,两者并不在同轨。但时代背景相同。

“高等教育人口增长还有十年,预计2035年前后达峰后下降”,苏州大学民办教育研究中心主任王一涛称,“在这关键窗口期,民办高校要凝练特色”。

今年招生火热的民办校各有优势。例如,广东民办高校投档线排行榜中,珠海科技学院、广州城市理工、广州新华学院等居前。这源自整体均衡,且专业设置紧跟趋势,如新能源车、计算机科学等。

浙江也有例子:高考621分考生选择金华职业技术大学护理专业;宁波职业技术大学“高分满档”,6个本科专业一次性录满。它们受青睐,正因紧扣产业需求,强化实践,毕业生就业率普遍高于普通本科。

新入局的民办高校也在转型。2024年湖南新增4所民办校,专业聚焦人工智能、智能制造、信息技术、新能源等新兴产业。

过去人们追求“有学上”,如今则是“上好学”。对考生和家长而言,关注点早已超越一纸文凭,而在于所学能否转化为竞争力,专业是否紧跟产业,能否带来就业前景。倘若高学费低收益、缺乏性价比,民办高校难以存活。

参考资料:

李思涵:《夹缝生存中的师生》,《上观新闻》

姚昱旸:《广东民办本科高校招生压力不小》,《南方日报》

查沁君:《放弃985名校光环,他们押注一所民办大学》,界面新闻

股票配资平台门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。